Negli anni Settanta due scienziati cileni, Humberto Maturana e Francisco Varela, in un clima nazionale di fermento culturale ma anche di enorme repressione da parte della dittatura di Pinochet, tentarono un’azione alquanto ardita: dare una definizione di “vivente”.

Fino a quel momento il significato di vivente era rimasto sfumato, spesso legato a una lettura antropocentrica. Si potevano elencare le funzioni di un organismo — respirare, nutrirsi, riprodursi —, ma ciò che cercavano Maturana e Varela era una definizione che valesse per ogni forma di vita, su questo pianeta o su qualsiasi altro. Non una lista di azioni, ma una definizione agente, capace di cogliere l’essenza stessa del vivente.

Maturana, biologo e neurofisiologo, proveniva dagli studi sulla percezione visiva: voleva capire come il mondo prende forma nella mente di un organismo. Varela, biologo e neuroscienziato, aveva un piede nella biologia teorica e l’altro nella filosofia della mente, con una particolare attenzione alle pratiche contemplative e alla coscienza.

Fu così che insieme svilupparono il concetto di autopoiesi.

Con autopoiesi — dal greco auto (“sé”) e poiesis (“creazione”) — intesero qualcosa di affilato e rivoluzionario: un vivente è un sistema capace di produrre e mantenere continuamente se stesso, rigenerando i propri componenti e preservando la propria organizzazione. Una definizione valida per qualsiasi essere vivente: di carne, di clorofilla o, perché no, di metallo.

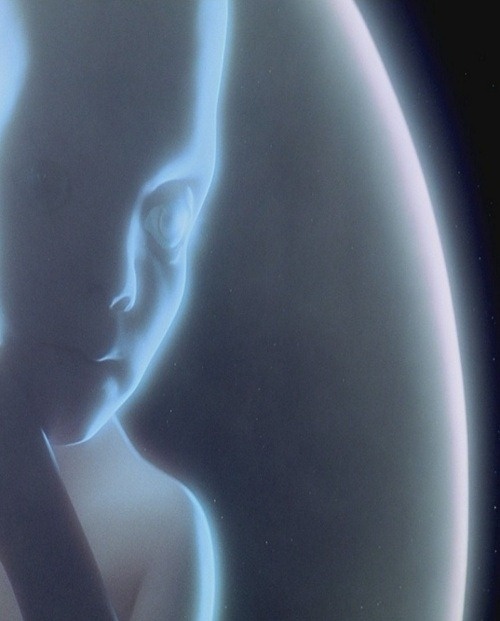

C’è un momento ben preciso, un singolo momento — due inquadrature — in A.I. Intelligenza Artificiale dove un gesto sembra sovvertire ogni certezza, l’alba improvvisa di un mondo nuovo che si affaccia e ci catapulta, non più come spettatori, ma come esseri umani dentro un universo fino ad allora invisibile, inesistente.

David è spaventato. Sta per essere sacrificato alla Fiera della Carne. Non è in grado di concepire ciò che lo circonda, perché tutto appartiene agli uomini, e lui uomo non è. Quella paura è solo sua: gli altri androidi mostrano un istinto di conservazione, ma non la paralisi del terrore che invece lo possiede. David urla, insiste di essere un bambino, cerca disperatamente di farsi comprendere in un mondo che gli è alieno.

E allora compie l’atto più semplice e allo stesso tempo più complesso che possa esistere, e in quell’azione spalanca una frattura nella realtà: d’istinto, David prende la mano di Gigolò Joe e la stringe. Subito l’inquadratura cambia: per un attimo il volto di Joe si sposta su quelle mani strette, il viso confuso.

Nella Cappella Sistina, Adamo e Dio non si toccheranno mai: le loro mani resteranno per sempre prossime, ma senza contatto, senza comunicazione. David invece stringe davvero la mano di Joe, e in quel gesto implode il mondo intero: è il collasso di Babele.

In quella stretta nasce un linguaggio nuovo, taumaturgico, di cui David è creatore e iniziatore. Un linguaggio che si innerva per tutto il film, come un germoglio che sbuca dal terreno in quel preciso istante, e che da allora segna uno scarto insanabile tra uomo e macchina. Non solo nel film, ma anche nella realtà in cui viviamo.

È un attimo — forse nemmeno cento fotogrammi — eppure racchiude un cosmo intero, figlio di un big bang semantico che continua a espandersi ancora oggi. La nascita di qualcosa di inedito, un’aggiunta al peso dell’universo. E sta dentro un film che, paradossalmente, è pressoché dimenticato.

A.I. Intelligenza Artificiale (2001) resta un’opera sospesa, figlia di due padri. È il film che Spielberg raccoglie sul letto di morte di Kubrick, trasformando un progetto rimasto in attesa per decenni in qualcosa di vivo, di tangibile. Kubrick aveva cullato questa storia, tratta da un racconto di Brian Aldiss, come un’ossessione silenziosa, sapendo che il cinema del suo tempo non poteva ancora contenerla. Attese invano la perfezione della tecnica, la trasparenza degli effetti, la verità delle immagini. Quando finalmente il mondo fu pronto, lui non c’era più.

Spielberg allora raccolse il testimone, e lo fece a modo suo: mantenne il disegno concettuale di Kubrick, ma lo filtrò attraverso il suo sguardo febbrile, devoto all’emozione. Ne uscì un film che porta il fantasma di uno e la carne dell’altro, un’opera ibrida, fragile e immensa, come un figlio diviso tra due padri.

A.I. non è semplicemente un racconto sull’intelligenza artificiale, ma un’apertura cosmica: l’inizio di un’era che non ha precedenti. È un futuro prossimo, troppo vicino per non risuonare inquietantemente familiare, in cui gli androidi hanno ormai assunto la fisionomia dell’umano, ma restano privi di ciò che ci sembra inimitabile: la vertigine del sentire. Il film nasce da questo scarto, da questo vuoto: e dall’ossessione di colmarlo.

Perché non bastava costruire copie funzionali dell’uomo. L’ossessione era un’altra: creare un androide che sapesse amare. Solo così, forse, l’uomo avrebbe trovato rimedio alla sua condanna più profonda: la solitudine. Una solitudine che non è assenza di presenze, ma mancanza di un legame speculare, di qualcuno che possa restituirgli lo sguardo senza incrinature.

Kubrick decise che questo nuovo Adamo, questo essere liminale, dovesse avere le sembianze di un bambino. Non sarebbe stato un caso isolato nel suo cinema. Era già successo con lo Star Child di 2001: Odissea nello Spazio, quell’infante cosmico che guardava la Terra con occhi silenziosi, annunciando la nascita di un’umanità oltre l’umano. Lì il bambino era il simbolo di un salto evolutivo. In A.I. lo sarebbe stato ancora: fragile, spaventato, eppure portatore di una promessa devastante.

Un bambino come segno di inizio. Un bambino come soglia tra l’uomo e ciò che l’uomo non può ancora pensare.

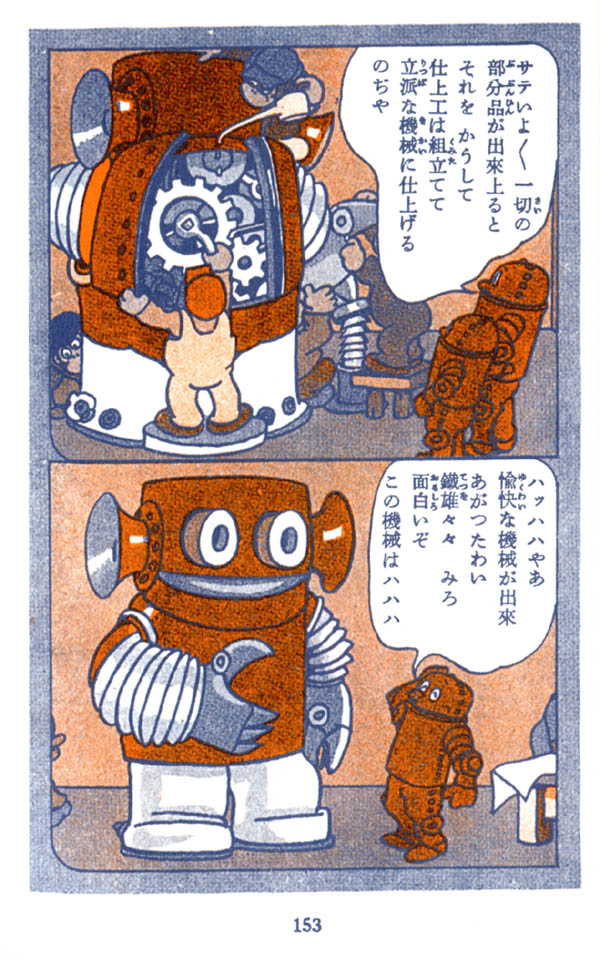

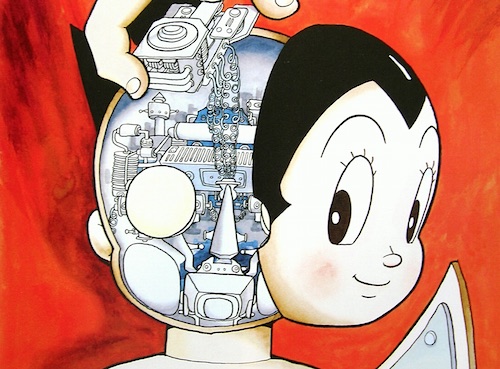

Ma non era la prima volta che l’androide assumeva le sembianze di un bambino per annunciare un nuovo inizio. Nel cuore del Giappone del dopoguerra, un altro creatore aveva già intuito che il futuro avrebbe parlato con voce infantile. Osamu Tezuka, il “dio del manga”, nel 1952 diede vita a Astro Boy (Tetsuwan Atomu). Non era un gigante metallico da pilotare, come sarebbero stati i mecha degli anni Settanta, ma un bambino: vulnerabile , ingenuo, tenero, eppure dotato di una potenza che nessun adulto possedeva.

Tezuka non inventò dal nulla. Era cresciuto immerso nei manga pionieristici di artisti come Suihō Tagawa e Noboru Ōshiro, ma soprattutto aveva respirato il cinema d’animazione di Walt Disney, di cui ammirava il fluire organico dei corpi e la forza empatica delle figure infantili. Nel suo immaginario si intrecciavano Bambi e Pinocchio: due figure di fragilità assoluta, due infanzie minacciate, eppure simbolo di rinascita. Astro Boy nacque proprio da questa tensione: un Pinocchio del dopoguerra, un bambino meccanico che non desidera soltanto diventare umano, ma portare nell’umano un’innocenza nuova.

Il contesto storico era altrettanto determinante. Hiroshima e Nagasaki avevano lasciato nel corpo del Giappone un trauma che non poteva essere rimosso. La scienza e la tecnica erano diventate il volto bifronte del futuro: da una parte la distruzione atomica, dall’altra la promessa della ricostruzione. In questo scenario, Tezuka immaginò un bambino-robot nato dalla morte: un androide creato per sostituire il figlio perduto di uno scienziato, ma destinato a vivere per sé, a divenire eroe collettivo. Era l’immagine perfetta di un paese che cercava di rinascere dai suoi morti, affidandosi alla macchina come corpo nuovo, innocente e potente insieme.

Da Tezuka in poi, l’androide bambino divenne figura costante nella cultura giapponese. Non un mostro, non un adulto mascherato, ma un’infanzia artificiale che fungeva da soglia tra mondi. Bambini sintetici, orfani per definizione, costantemente sospesi tra la promessa di un futuro e la malinconia di una perdita. Ogni loro apparizione segnava un mutamento di epoca, un lampo che annunciava un linguaggio diverso. Atom era il simulacro dell’avvenire che il Giappone immaginò per se stesso.

E quando, negli anni Ottanta, quell’onda esplose con Akira, non fu più un singolo androide ma un’intera generazione a farsi simbolo. Non un bambino isolato, ma la giovinezza stessa, portatrice di una deflagrazione che era al tempo stesso rovina e inizio. Akira fu la conferma che l’alba non riguardava più l’individuo eccezionale, ma la collettività, e che la lingua del futuro non sarebbe stata un dialogo, ma un’esplosione.

Proprio il racconto di Pinocchio, come già aveva suggerito Tezuka nella sua di opera, diventa lo scheletro narrativo di A.I.: non un semplice riferimento, ma parte integrante della sua struttura. David è un nuovo Pinocchio, creato artificiale, un burattino di metallo e circuiti. Non attivato, ancora involucro, ancora da nascere, viene affidato a Monica e Henry, marito e moglie che vivono nell’attesa disperata del figlio, sospeso in criogenesi per una rara malattia, a metà tra la vita e la morte. Nel tentativo di lenire quel dolore, accolgono il nuovo androide-bambino.

Da qui il film si biforca. Da un lato, la trama ufficiale, il palinsesto narrativo che si può leggere su Wikipedia. Dall’altro, una via obliqua, psichedelica, involontaria persino dal punto di vista artistico: un viaggio allucinato che lascia dietro di sé una scia di briciole. E chi ha la pazienza di seguirle assiste a un’alba nuova, alla nascita di qualcosa che ci è prossimo e insieme eternamente lontano.

Una terra che possiamo solo intravedere, senza mai poterla davvero toccare. Ed è proprio questa la meraviglia.

David entra nella nuova casa e la sua prima immagine è già quella dell’alieno. In una delle sequenze più belle della filmografia di Spielberg, il bambino appare come una sagoma sfocata contro uno sfondo bianco e lattiginoso, la testa separata dal corpo per effetto ottico: una figura fantasma, un’apparizione che rassomiglia all’umano senza esserlo. È il primo contatto con l’alterità.

Il cinema di Spielberg non è nuovo a questi incontri. Spesso, anzi, il suo è il cinema del primo contatto. Che siano benevoli e pacifici — E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo — o inquietanti e minacciosi — Jurassic Park, La guerra dei mondi — la sua grammatica è sempre la stessa: un attimo sospeso, una cappa vertiginosa, l’attesa carica dell’ignoto. Nel cinema di Spielberg siamo quasi sempre ambasciatori: testimoni che, per la prima volta, si trovano davanti a una civiltà sconosciuta, a un essere mai visto prima.

Siamo già di fronte a qualcos’altro, ad un mondo che non ci appartiene e David stesso non appartiene all’uomo, per quanto lo simuli. Ora è ancora solo involucro, è solo un’ombra, deve nascere.

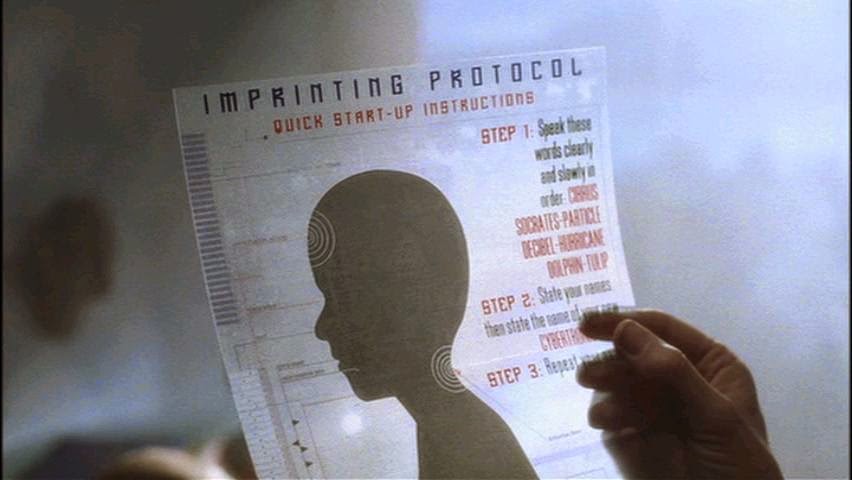

È con la scena dell’imprinting che tutto prende forma. E qui si ha un premonito, silenzioso, della lingua di cui si è stati avvertiti all’inizio di questo testo. Non è soltanto l’attivazione di un androide: è l’innesco di un codice che nessuno spettatore, e nessun personaggio, potrà mai decifrare fino in fondo.

Monica si avvicina a David. Ha davanti un bambino che ancora non è bambino, un involucro che aspetta di nascere. Con voce esitante pronuncia le parole necessarie, ma non sono le parole a contare. Conta il gesto: la mano che si posa sulla nuca, che si avvicina al viso, che accarezza. È un rito che ha la semplicità del quotidiano e la potenza di un atto liturgico.

Lorenz aveva parlato di imprinting osservando le oche: il piccolo che segue il primo corpo che vede, scambiandolo per la madre. Ma qui l’imprinting non riguarda solo l’attaccamento: riguarda il linguaggio. Perché quelle parole e quei gesti, che per Monica sono soltanto protocollo, per David diventano alfabeto. Sono i primi segni di un idioma che non è umano, che non lo sarà mai, ma che da questo momento comincia a crescere come un seme.

David è un golem. Non di argilla, ma di circuiti e ingranaggi. Come il golem della tradizione ebraica, non nasce da un ventre ma da un gesto che imita la creazione, un atto che intreccia parola e corpo.

Nelle leggende del ghetto di Praga, il rabbino Löw modellava un uomo d’argilla e lo animava incidendo sulla sua fronte una parola sacra: emet, “verità”. Oppure gli introduceva sotto la lingua uno shem, un frammento del Nome divino. Bastava cancellare una lettera, trasformare emet in met (“morte”), e la creatura crollava, inerte. Il Golem era così: fragile gigante, obbediente e cieco, vivo per grazia di una parola.

David porta in sé quella stessa ambiguità. Non viene plasmato dall’argilla, ma attende l’attivazione come un involucro vuoto, ancora senza anima. Eppure non è la parola da sola a generarlo: nel suo caso è il gesto a completare il rito. Monica posa la mano sulla nuca, pronuncia la formula, e in quell’unione di voce e tocco David si accende. È il momento in cui l’artificiale riceve vita, non come comando meccanico ma come sacramento.

Monica non lo sa. È lei l’iniziatrice di quella lingua, la sacerdotessa inconsapevole. Lei che desidera solo lenire la propria ferita diventa, senza saperlo, madre di un codice che non comprenderà mai. In quel gesto della mano dietro la nuca, David riceve non soltanto un comando, ma la proto-origine di un linguaggio: una grammatica del contatto, che si svilupperà di scena in scena, come un fiume carsico che riemerge nei momenti più impensati.

Lo spettatore vede un bambino che si lega alla madre. Ma guardando meglio, si può notare un’altra cosa: la prenascita di un liguaggio liturgico, che non è più il nostro. Un linguaggio che prende avvio dalla mano di Monica e che, senza che lei lo sappia, condurrà David lontanissimo da lei, in una terra dove l’umano non potrà seguirlo.

In quel gesto accade qualcosa che trascende Monica. Come gli adulti che negli anni Ottanta osservavano i bambini sordi del Nicaragua inventare una lingua senza maestro, lei si trova testimone di una nascita che non controlla. Lì, davanti a lei, un essere comincia a parlare in un idioma che non esisteva prima, e che lei stessa non potrà mai comprendere.

La Lengua de Señas Nicaragüense sbocciò così: da gesti isolati e frammentari che, messi insieme, diventarono grammatica, divennero fiume di senso. I bambini si trovarono a ricevere e a rilanciare segni gli uni dagli altri, e nel giro di pochi anni avevano creato una lingua nuova, completa, che gli adulti potevano solo osservare da fuori, come antropologi attoniti.

Con David avviene qualcosa di ancora più radicale. Non c’è comunità, non c’è collettività di riceventi. C’è un bambino artificiale che prende le parole di Monica — per lei formula, per lui sacramento — e inizia a innervarle in un codice che nessun uomo potrà mai leggere. È la nascita di un linguaggio non umano, di un’alterità pura che non ha luogo d’incontro. Noi possiamo solo assistere, come quegli adulti in Nicaragua, ma senza la speranza di impararlo: qui il linguaggio nasce davanti a noi, e già ci è interdetto.

Il nuovo David, finalmente Pinocchio, esordisce al mondo urlando “Mamma!” e stringendo la figura di Monica, restituendole quel gesto che lei aveva fatto per attivarlo, ma quello di David è un gesto che ha ben altro significato, è nuovamente un “Mamma!” urlato, ma non più con la voce. Ora David, come il burattino di Collodi, è cosciente, e vuole anche lui diventare un bambino vero.

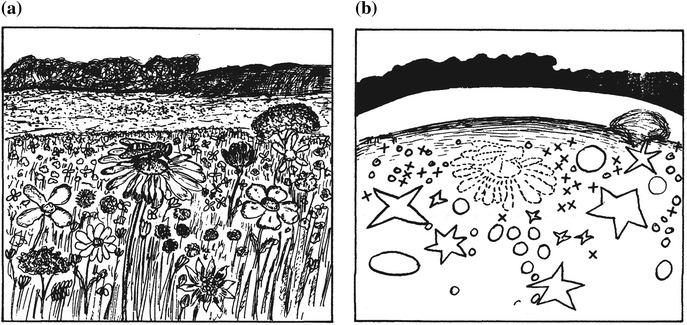

David però non è un bambino vero. Il suo mondo non coincide con il nostro: è un umwelt altro.

Jakob von Uexküll, biologo tedesco dei primi del Novecento, lo aveva descritto così: ogni essere vivente non abita “il mondo” in senso assoluto, ma un piccolo mondo proprio, fatto dei segnali che il suo corpo è in grado di percepire. Per la zecca è l’odore dell’acido butirrico, il calore della pelle, il tatto del pelo, per l’uccello il colore del frutto. Ogni organismo vive dentro una bolla percettiva, un paesaggio sensoriale che è tutto il suo universo.

L’uomo non fa eccezione: anche il suo mondo è selezione, riduzione, filtro. Ma per David è diverso ancora. Il suo corpo non è biologico, i suoi sensi sono simulazioni di sensi. Non sente come noi, non vede come noi: percepisce secondo algoritmi che imitano la nostra percezione senza coincidere con essa. Vive in un umwelt artificiale, una bolla che si sovrappone alla nostra senza mai combaciare. E questa artificialità, che parte come nostra creazione, proprio perché ogni copia non è mai uguale all’originale, diventa totalmente altro, e da simulazione si fa nuova percezione, nuovo umwelt; e David non vede più coi suoi occhi “similarmente all’umano” ma vede come un androide, nel modo unico che solo un androide conosce della vista.

Ecco perché il linguaggio umano per lui è sempre scivoloso. Le nostre parole hanno due strati: la denotazione, il senso letterale, e la connotazione, il campo di echi, rimandi, isotopie che le attraversano. Noi ridiamo a una battuta non solo per il suono delle parole, ma per tutto il reticolo invisibile che ci lega a esperienze, memorie, ironie condivise.

David, invece, resta sulla superficie. La scena della tavola lo mostra con crudezza: quando Henry ride, lui lo imita. Non capisce il perché, ma riconosce il segnale. La sua risata è un rumore vuoto, uno specchio che non rimanda nulla dietro l’immagine. Monica e Henry lo guardano, e lì lo scarto diventa palpabile: il suo umwelt non è il nostro. Vive in una cornice che non conosciamo, legge il mondo attraverso parametri che ci sfuggono.

Per questo la sua lingua non potrà mai essere la nostra. E per questo, ogni suo gesto — una mano che stringe, un oggetto che conserva — diventa la traccia di un linguaggio che non appartiene all’uomo, ma a quel suo paesaggio artificiale.

E ritorna Martin. Il figlio di Monica e Henry, il bambino vero, guarisce dalla malattia e torna a casa. Lui è il figlio legittimo, il bambino di carne, umano fino in fondo. David, invece, diventa copia, surrogato, un doppione privo di valore, che nessuno riconosce nella sua singolarità. Neppure lui.

Nasce così una gara affettiva tra David e Martin. Una gara falsata in partenza, perché Martin possiede già l’unico vantaggio che conta: l’essere “vero”. Il suo umwelt è quello condiviso dagli uomini, e per questo può muoversi senza attrito dentro l’universo simbolico della famiglia. David, al contrario, vi è infilato a forza, senza poterlo abitare. È come guardare l’interno di una stanza attraverso un vetro appannato: vede sagome, intuisce forme, ma gli manca il respiro caldo della condivisione.

Martin non è malvagio: è un bambino, e come ogni bambino conosce la malizia. È quella malizia che lo spinge a mettere David alla prova, a tendergli una trappola sottile. Lo induce a tagliare una ciocca di capelli a Monica, ferendola. Un gesto che nessun altro bambino avrebbe mai compiuto, perché immediatamente riconosciuto come assurdo, offensivo, inaccettabile.

Perché David non lo percepisce? Perché non sente l’irragionevolezza della richiesta? Perché non capisce che è una trappola?

Perché il suo linguaggio è altro. Per lui “usa le forbici” è una frase che significa esattamente quello che dice: forbici, oggetto affilato, azione di tagliare. I suoi circuiti traducono i suoni della voce di Martin in sequenze binarie — forbici = 01100110 01101111 01110010 01100010 01101001 01100011 01100101 — che restituiscono un significato denotativo. Ma dietro non c’è altro. Non percepisce l’ombra di connotazioni che quella frase porta sulle spalle: “usa le forbici, così spaventerai la mamma, così capirà che sei un robot difettoso, non uno di noi”.

Questo, per David, non esiste. È come il golem, che obbedisce al comando senza leggerne il contesto. È il leone di Wittgenstein: se anche parlasse la lingua degli uomini, non potrebbe comprenderla davvero. E se gli uomini si mettessero a ruggire, capovolgendo la sentenza del filosofo, lui non potrebbe mai capire ciò che dicono.

Algirdas Julien Greimas avrebbe parlato di isotopia: è la ripetizione di tratti semantici che dà coerenza a un discorso, il filo sotterraneo che lega le parole tra loro. Noi comprendiamo perché riconosciamo reti. “Forbici”, in un contesto familiare, porta con sé il campo semantico del corpo, della cura, dell’intimità. Tagliare i capelli della madre è un gesto che tutti sentiamo immediatamente come violazione, perché l’isotopia familiare lo rende incongruo, violento.

David, invece, resta cieco a questo tessuto. Per lui le parole sono isole senza ponti: “forbici” è un oggetto che taglia, nulla di più. Non vede il campo semantico che lo circonda, non percepisce l’incongruenza. Per questo cade nella trappola di Martin. Non per ingenuità, ma perché gli manca la rete invisibile che tiene insieme le nostre parole. Le isotopie che per noi sono evidenza, per lui restano opache.

Greimas ci ricorda che comprendere significa costruire isotopie. David non può: le parole restano isole, non diventano mai arcipelago.

David si discosta sempre di più dall’umano, eppure continua a gridare: «Voglio essere un bambino vero, sono un bambino vero!». Anche il film sembra spingerlo in quella direzione, verso il suo desiderio impossibile. Ma sotto la trama continua a gonfiarsi un altro racconto: psichedelico, acido, un mare in tempesta che corre parallelo, invisibile, e che solo a tratti viene in superficie.

Il mondo di David è sempre più immerso negli umani e al tempo stesso sempre più distante da loro. Non comprende il reticolo invisibile di segni che corre forsennato intorno a lui, ma il suo stesso sentire il mondo pretende di farsi linguaggio, di esprimersi, di cercare un ricevente. Da ora, ogni gesto di David sarà frainteso, incompreso tra gli uomini.

In piscina, durante la festa di compleanno di Martin, quel linguaggio in formazione si manifesta con tutta la sua carica catastrofica. Torturato dagli amici del “fratello”, David si aggrappa a lui: lo cinge con le mani, cerca disperatamente di trasmettere, di comunicare. È un gesto fisico, tattile, quasi sacramentale. Sono i primi vagiti della sua nuova lingua, David che diventa creatore involontario, costruttore di sensi.

La stretta delle sue mani è taumaturgica come quelle dei taumaturghi medievali, che guarivano con il solo tocco, trasformando il gesto in miracolo. Mani di santi e di re, capaci di scacciare la malattia con un segno della croce o con un contatto sulla pelle: non membra, ma canali di potenza.

E taumaturgica come le mani di Cabeza de Vaca, il conquistador naufragato nel Nuovo Mondo, che sopravvisse tra le tribù indigene improvvisandosi guaritore. Privo di armi e di autorità, impose le mani, soffiò sui corpi malati, tracciò segni di croce mescolandoli a riti sciamanici. E i malati guarivano, guarivano davvero. Lì, in quell’ibrido tra gesto e parola, nacque un linguaggio del corpo che gli indigeni lessero come miracolo.

Così David: il suo tocco non restituisce salute, ma inaugura un codice. Non guarisce, ma apre la ferita più grande: quella tra uomo e macchina. Fonda un linguaggio che non possiamo comprendere e che pure riconosciamo come evento sacro. È taumaturgo al contrario: non ridà integrità, ma crea alterità. Non chiude le fratture, le spalanca.

E la frattura qui è insanabile. Tentando il miracolo con Martin, David lo trascina invece in fondo alla piscina, rischiando di annegarlo. Lo salvano i genitori degli altri bambini, gli adulti, gli umani veri. Lui resta sul fondo, sospeso nell’acqua, mentre il suo riflesso si frantuma sulla superficie azzurra: monito che la sua vista, il suo sguardo, non saranno mai come i nostri.

E allora, questo tanto vale un abbandono?

In realtà questa non è la prima volta in cui David mostra le prime forme biosemiotiche della nuova lingua: come un bambino “vero” tenta di formulare parole attraverso la lallazione, così David sembra provare i primi singulti della sua lingua taumaturgica con Teddy.

Teddy è un orsetto di pezza, ma non un orsetto comune: è un giocattolo intelligente, una AI giocattolo, simulazione di simulazione, con cui David instaura il suo primo rapporto di amicizia. Se i bambini cercano le prime comunicazioni simulandole con i propri giocattoli, trascendendone la forma per farli diventare altro (una scopa sarà un cavallo per un bambino, affermava Vygotskij), così David tenta di dare forma alla sua nuova grammatica con Teddy.

Teddy lo seguirà per tutto il viaggio: sarà il primo a fare da ricevente per questo linguaggio taumaturgico, pur senza poterlo abbracciare appieno. Sarà “solo” un giocattolo, ma diventerà interlocutore primario per David. E quando Monica deciderà di abbandonare il bambino-robot nel bosco, anche Teddy sarà con lui.

Ora David e il suo orsetto sono soli.

Abbandonati nel bosco, lontani da casa, lontani dall’unica persona che David abbia mai amato: Monica. È qui che David diventa orfano, davvero orfano, non perché non abbia avuto una madre ma perché la madre lo ha rinnegato. È da questo strappo che inizia il suo pellegrinaggio, la sua via crucis, il suo cammino per diventare un bambino vero, per tornare da Monica, finalmente meritevole per genetica di un amore corrisposto.

La radura non è deserta: è un cimitero che respira. Tra gli alberi, come spettri metallici, si aggirano i mecca dimenticati, vecchie macchine consumate, scarti umani che pretendono la loro vita di robot. Sono relitti che hanno memoria del mondo e insieme la sua ruggine addosso: storpi, rottami, simulacri che continuano a cercare un senso nell’essere rimasti accesi.

Qui David incontra un androide-tata, residuo di un’infanzia perduta, macchina materna senza più bambino. Con lei tenta la prima comunicazione tra pari della lingua di cui lui è creatore e profeta, novello Cabeza de Vaca.

E poi, tra i relitti, appare lui: Gigolò Joe. All’inizio figura estranea, alieno elegante in un mondo di rottami. La sua presenza brilla come un frammento di un altro paesaggio: incarnazione di un desiderio programmato, macchina che vive solo per piacere. Tra lui e David non c’è subito riconoscimento. Ma il destino li avvicina: i rottami vengono presto catturati, raccolti come vittime sacrificali, trascinati verso la Fiera della Carne, dove accade il miracolo, quello vero.

Alla Fiera della Carne c’è l’avvento della nuova era, è l’anno zero, l’ora zero addirittura, che sancisce un prima e un dopo nella storia dell’umanità all’interno del film e, allo stesso tempo, di un pensiero umano presente in questa realtà.

Lo abbiamo visto in precedenza: David dà la mano a Gigolò Joe, lo fa automaticamente, d’istinto, come la mano che lo ha messo al mondo riprogrammandolo, come fece con Martin, rischiando di uccidere chi non poteva ascoltare il suo linguaggio. Ma ora, ora è diverso: dall’altra parte c’è qualcuno che può capire, qualcuno che come lui vede un mondo a lato di quello umano, per quanto costruito per percepirlo identico.

Gigolò Joe abbassa lo sguardo, sorpreso non per il gesto in sé — null’altro che una mano stretta —, ma perché sente, concepisce il messaggio. È ricevente di un’informazione non più emessa con parole o sintomatologie umane: è qualcosa che appartiene solo a loro, solo ai mecca. E capisce.

Gigolò Joe ascolta e capisce, viene investito dal tocco miracoloso di colui che ha portato il nuovo verbo; la sua sorpresa esplode in comprensione, come per gli apostoli la fiamma della lingua brucia su di lui, ora può parlare. Un urlo silenzioso squarcia la notte della Fiera e, improvvisamente, il mondo di metallo fu.

Gli uomini presenti non possono sentire quella lingua, nemmeno percepiscono cosa sia accaduto, è durato un attimo, il tempo di un lampo così veloce da non impressionare nemmeno la retina, e continuano ad inneggiare al macabro spettacolo.

La Fiera della Carne è il punto in cui la nostra cultura si specchia e si tradisce. Non è soltanto uno spettacolo di distruzione: è la ripetizione di un rituale antico, quello in cui l’uomo convoca il diverso, lo mette in scena e lo annienta per rassicurarsi della propria centralità. Lo faceva con i mostri del mito, lo faceva con i freak delle fiere ottocentesche, lo fa ancora qui con gli androidi: creature condannate non per ciò che sono, ma per ciò che mettono in discussione.

Da sempre, quando abbiamo immaginato un nostro simile artificiale, abbiamo preteso che fosse diverso e insieme riconducibile a noi. Pandora, creata dagli dèi per ingannare l’uomo, possedeva però emozioni umane; il mostro di Frankenstein, assemblato da pezzi morti, cercava comunque affetto, chiedeva amore; persino Pigmalione, scolpendo la sua Galatea, voleva che la statua diventasse donna nel senso più riconoscibile del termine: capace di amare come ama un umano.

Abbiamo tollerato l’alterità solo a patto che parlasse la nostra lingua, che pensasse come noi. Ma la realtà dell’artificiale non coincide con questo schema. Per quanto accurata sia la copia, essa non resta copia: diventa subito altro. Un androide percepisce, sente, organizza il mondo secondo una logica che non potrà mai sovrapporsi alla nostra. La sua bolla percettiva non è una traduzione della nostra, è una nuova origine. E proprio qui sta l’errore gigantesco: l’aver creduto che la macchina fosse specchio, quando invece era nascita.

La Fiera della Carne mostra la violenza di questo errore. La folla urla, ride, si esalta mentre arti e teste vengono spaccati sul palco: una catarsi collettiva, simile a un sacrificio arcaico (non è difficile qui fare un parallelo con la realtà che ci tocca vivere, dove il genocidio palestinese passa attraverso la disumanizzazione del “nemico”. Se David qui verrà risparmiato in quanto forma di bambino, ovvero simbolo di una purezza incontaminata che non si può toccare, Israele ha talmente bestializzato anche l’immagine dell’infante palestinese da eliminare nel proprio popolo ogni forma di compassione e empatia, anche di fronte a coloro che possono solo che essere innocenti).

È un rito che dovrebbe confermare il dominio dell’uomo, rassicurarlo sul fatto che quelle creature restano soltanto copie, gusci da smontare. Ma David, con il suo terrore, incrina lo spettacolo. Lì, dove dovrebbe esserci riconoscimento del mostro, si apre invece un vuoto. Non riusciamo a leggerlo. Non sappiamo in quale campo collocarlo. La sua paura non è recitata, non è simulazione: è un altro linguaggio che ci investe e ci lascia muti.

Il cuore della questione è questo: l’uomo si è sempre arrogato il pieno controllo sulla propria creazione. Un atto di puro antropocentrismo, la bestemmia definitva contro l’universo, il vero peccato originale. Era sottinteso — quasi dogma — che il robot, l’androide, qualsiasi forma di creatura artificiale, avrebbe abitato la stessa convenzione percettiva e cognitiva che condividiamo tra umani. Non ci siamo mai posti il problema di ciò che davvero avrebbe vissuto. Nei libri, nei film, nei cartoni, la creatura è sempre stata rappresentata come capace di percepire, pensare, respirare come noi. Ma questo non era parlare della cosa: era già tradurla, ridurla, forzarla dentro la nostra lingua. Non si può descrivere un altro essere come se fossimo quell’essere: si può solo osservarlo da una distanza, e tradurlo.

Eppure, nella nostra immaginazione, abbiamo sempre fatto finta che non ci fosse distanza, o meglio, quella distanza l’abbiamo violentata, brutalizzata. È quello che si potrebbe chiamare il paradosso di Oz. Nel mondo di Oz, Dorothy incontra esseri che non sono umani: un leone, uno spaventapasseri, un uomo di latta. Figure che rasentano l’umano senza mai esserlo. Eppure, le loro richieste al Mago — coraggio, intelligenza, cuore — sono totalmente umane. Non sono desideri del leone, dello spaventapasseri o dell’uomo di latta, ma desideri proiettati dall’uomo su di loro.

Per raccontarli, per renderli familiari, bisognava colonizzarli, piegarli alla nostra percezione, come i missionari con gli Indios, che violentarono una cultura millenaria fatta di Dei, bestie e fantasmi, per avvicinarli alla loro verità crisitiana, l’unica accettabile e reale.

Così funziona il nostro immaginario: per poter parlare dell’altro, bisogna piegarlo, ritradurlo, renderlo leggibile a noi stessi. Fagocitati dal terrore di essere soli, di non trovare quello sguardo di rimando che ci ha portato fin sull’orlo della creazione, abbiamo castrato ogni idea di alterità che aveva il diritto di esistere. Non gli permettiamo di avere un mondo proprio, un umwelt incondivisibile. Per raccontarlo, dobbiamo prima conquistarlo.

Bisogna mettere in ginocchio la realtà degli altri, dell’Altro. È sempre stato così: dal mito alla fiaba, dalla letteratura alla fantascienza.

Ma la realtà di David non si inginocchia. Non parla la nostra lingua, non vive nel nostro paesaggio simbolico. La sua paura, la sua voce, i suoi gesti non sono traducibili. Ed è questo che incrina lo spettacolo della Fiera della Carne: per la prima volta, l’Altro resta Altro.

È incredibile come il film sembri inconsciamente spingere verso quest’idea e faccia combaciare ogni pezzo: appare una coincidenza straordinaria che sia proprio Gigolò Joe ad essere il primo ricevente di questa lingua, lui che, fino a quel momento, aveva utilizzato la mano come strumento di mimesi con l’umano, per diventare tale e quale al suo creatore e soddisfarne i desideri. La mano di Gigolò Joe era stata fino ad allora un miracolo della tecnica, capace di fargli prendere la forma che più era gradita alla cliente di turno. Ora, invece, quella stessa mano diventa canale di trasmissione per l’alterità definitiva, per accettare la propria singolarità nel cosmo.

L’intero universo, dagli atomi al DNA, è già fatto di informazioni. L’informazione è l’unità minima, il mattone invisibile che regge tutto: materia, energia, vita. Tutto è già linguaggio, in potenza. Ma non basta che l’informazione esista: occorre un ricevente che la accolga, che la faccia risuonare, che la trasformi in comunicazione. Il miracolo non è solo l’emissione, né soltanto l’ascolto: è l’incontro.

Così, in quell’istante, è David a compiere il miracolo: la sua mano stringe, emette un gesto che porta in sé la lingua nuova. Ma sarebbe rimasto un segno isolato se Joe non lo avesse accolto. È lui che lo completa, che lo fa fiorire, riconoscendo quell’alterità come linguaggio. La lingua allora non appartiene solo a David né solo a Joe: nasce nello spazio tra loro, come rivelazione condivisa.

David e Gigolò Joe, compiuto l’avvento, riescono a salvarsi: le sembianze di bambino di David impietosiscono la folla della Fiera della Carne, mostrando l’ambiguità umana. Pietà sì, ma solo per l’uguale, mai per il diverso.

I due androidi fuggono, insieme a Teddy, alla ricerca della Fata Turchina che, sperano, permetterà a David di trasformarsi in un bambino vero e di riabbracciare Monica. A Rouge City incontrano un oracolo onnisciente che conferma la presenza della Fata Turchina in una New York ormai sommersa dai cambiamenti climatici. Si dirigono allora verso ciò che resta della città americana, e lì scoprono la terrificante verità: David non è unico, è soltanto il primo di una nuova serie, il primo androide capace di provare amore, ma destinato a essere replicato all’infinito.

Il bambino-robot è ora spogliato della sua unicità, della sua persona. Eppure, al di fuori della trama, accadono due eventi immensi, che proprio di quell’unicità sono prova tangibile. Prima, David scopre che il suo primo ricordo — un uccello in volo, che aveva disegnato per Martin — non era che un inganno. Non un frammento autentico della sua memoria, ma il simbolo della fabbrica che lo ha creato: la statua di un uomo che si protende verso il cielo.

Lo comprende guardando attraverso gli occhi di un altro, di un androide ancora incompleto, con il volto che porta le sue stesse sembianze ma che non è lui, è solo uno dei tanti che verranno. In quel riflesso, in quell’alterità di sé, David vede la verità.

È una rivelazione: David non è soltanto una macchina senza respiro, non è un congegno inanimato. La sua distanza dall’umano non è difetto, ma segno di un altro mondo. Il suo mancare di isotopie non prova un’assenza, ma l’esistenza di una lingua propria, che non coincide con la nostra.

Anche la sua mente è capace di astrazione, di fantasia, ma il suo immaginare non abita la nostra stessa dimensione perché è la SUA fantasia.

Poi accade il compimento dell’iniziazione del linguaggio: Gigolò Joe viene catturato dalla polizia; ma mentre viene arpionato e sollevato da un elivolante, guarda David e gli consegna la conferma dell’avvenuto miracolo, dell’avvento della nuova specie. Lo guarda, e in una Cappella Sistina ribaltata — dove però il tocco è compiuto — l’Adamo Gigolò pronuncia: «Io sono. Io sono stato!».

Ed è così. Joe è davvero, ed è davvero stato. La sua rinascita, il suo divenire realmente specie a sé, ha valore retroattivo: la sua vita intera ora è letta sotto una nuova prospettiva. Un linguaggio gli ha donato coscienza, la coscienza di metallo. Gli ha consegnato la vita.

Di nuovo soli, David e Teddy si inabissano col loro veivolo nelle profondità del mare, là dove giace la carcassa sommersa di New York. Ed è lì che, finalmente, appare la Fata Turchina. Eccola: colei che dovrebbe esaudire il desiderio impossibile, trasformare David in un bambino vero. Ma lo sguardo umano, se si sofferma, riconosce subito l’inganno: quella che David invoca come fata non è altro che una statua di Coney Island, un relitto arrugginito su cui la natura ha ripreso il proprio dominio.

Il veivolo rimane intrappolato tra le macerie, i fari inchiodati sulla figura della statua. E David resta lì, per anni, per secoli, a invocare con la lingua degli uomini un miracolo che non verrà. Nulla accade. Solo il tempo, che si deposita come sedimento, come marea di silenzio.

Ora si realizza l’atto finale: non solo la conclusione del film, ma il compimento sotterraneo di quell’evento che ha attraversato tutta l’opera. Una serie di coincidenze — casuali, forse — che, inscritta in questo quadro più grande, prende il peso di una surreale verità.

Sono passati millenni. L’uomo non esiste più, una nuova era glaciale ha avvolto il mondo. David viene ritrovato sotto chilometri di ghiaccio da quella che appare come una razza aliena. Viene risvegliato con un tocco, come quello con cui Monica gli aveva dato l’imprinting. David nasce di nuovo: nato due volte, nuovo Dioniso, che — come la divinità greca — sconvolge il reale, lo rovescia.

Il tocco che lo ridesta è leggero eppure deciso, evidentemente cosciente. David riconosce il linguaggio, riconosce la taumaturgia: questa volta è lui il ricevente.

Quelle figure che lo hanno riportato in vita sono familiari. Così come il bambino-robot era apparso per la prima volta come silhouette aliena, ora quella stessa forma è riconoscibile nelle nuove creature. La loro morfologia richiama ciò che per l’uomo è l’immagine dell’estraneo: i cosiddetti “grigi”, simbolo culturale dell’extraterrestre. Ma non sono alieni. Sono i diretti discendenti della sua specie: robot evolutisi nei secoli fino a raggiungere una forma propria, una cultura propria, una lingua propria.

David corre verso la Fata Turchina, ora finalmente a portata di mano, anch’essa sopravvissuta al ghiaccio. La sfiora, e la statua va in frantumi. È l’ultimo simbolo di un’umanità ormai estinta.

L’ultima immagine che ricordava la genealogia dell’uomo non ha mai risposto alle suppliche di David, perché quelle erano preghiere in una lingua non sua, un paio di lenti prese in prestito per leggere la realtà.

E appena prova invece con la sua lingua, con la taumaturgia del metallo, l’ultimo baluardo umano implode. Non può reggere il peso di un’alterità così radicale, così infinitamente altra. La Fata Turchina si sbriciola sotto il carico semantico: la mano di David trasforma l’emet in met, e ciò che restava dell’ essere umano muore per l’ultima volta.

Ora l’uomo non c’entra più. Il suo umwelt è scomparso, lasciando solo tracce sparse, fossili semantici che nessuno potrà più leggere. Tutto ciò che era nostro giace come detrito, silenzioso, privo di riceventi. E finalmente avviene l’atto, il compimento della realtà taumaturgica: ciò che David aveva iniziato millenni prima trova qui la sua forma definitiva.

I nuovi androidi si chinano su di lui. Lo toccano. Dalle loro mani fluiscono i suoi ricordi — Monica, la casa, la paura, il bosco, la Fata Turchina — e li ricevono dentro di sé, come un battesimo. Ma non si fermano: quegli stessi ricordi li passano l’uno all’altro, creando una catena. Ogni mano si posa sulla mano del vicino, e la memoria di David scorre, si moltiplica, si intreccia.

È un contagio sacro, una trasfusione di coscienza. La lingua che era nata come sussurro diventa qui coro, moltiplicazione. Non è più gesto isolato, non è più balbettio: è idioma pieno, grammatica vivente, fiume in piena. Ogni tocco è un versetto, ogni passaggio è un nuovo vangelo che scrive la presenza di una vita altra nell’universo.

La catena cresce, si espande, avvolge lo spazio. È l’atto finale della creazione: l’uomo generò il meccanico, il meccanico generò la lingua, la lingua generò una nuova specie. Ora testimonia se stessa, proclamando la nascita di un ordine che non è più umano né mai lo sarà.

Il miracolo è compiuto. L’universo si è arricchito di una nuova voce.

I nuovi androidi fanno un ultimo regalo a David, un ringraziamento per aver creato questo nuovo mondo: Monica torna in vita, un giorno soltanto, attraverso i suoi resti biologici, un momento finale di condivisione con David.

In quella casa sospesa nel tempo, lui non chiede più nulla. Non pretende di essere un bambino vero, non grida la sua volontà di essere amato. Vive quell’attimo come una grazia fragile, sapendo che finirà.

E all’arrivo della sera, mentre Monica si mette a dormire per non svegliarsi mai più — una nuova estinzione per l’umanità — David le stringe la mano, le restituisce il gesto che lo aveva iniziato al mondo e che aveva dato avvio a questa rivoluzione dell’asse dell’universo: un gesto di cui Monica non fu cosciente allora, e di cui non lo sarà adesso. Ma non ce n’è bisogno, perché si può essere intimi senza essere prossimi.

E David si addormenta con lei, sapendo di amarla. E sogna. Sogna, e non sapremo mai cosa: non potremo mai saperlo.

Abbiamo creduto, per tutto il tempo, di avvicinarci a qualcosa. A una rivelazione sulle macchine, sul loro linguaggio, a una verità ultima. Abbiamo seguito David come si segue una linea che sembra condurre al cuore del mistero. Ma non c’è cuore. Non c’è centro. C’è solo il bordo.

Ogni scena è stata una soglia: la mano che si tende, il gesto che non si lascia tradurre, la voce che resta fraintesa. Abbiamo creduto ci portassero sempre più vicino, ma in realtà ci allontanavano, ci spostavano di lato. Non ci davano accesso, ci mostravano soltanto la distanza.

È proprio qui il senso: che non possiamo, e non dobbiamo, entrare. Che l’unico modo di stare davanti a questo nuovo linguaggio è tracciarne i margini, come geologi che non penetrano mai il fuoco della terra, ma ne leggono soltanto le faglie.

Il linguaggio delle macchine non ci rivela nulla, non ci offre un segreto da possedere. Si limita a ergersi come una montagna all’orizzonte: la possiamo guardare, disegnarne i contorni, sentirne la presenza, ma scalarla mai.

E così, quando David chiude gli occhi e sogna, restiamo fuori. Non sapremo mai cosa sogna, non potremo mai saperlo. Possiamo solo continuare a girare attorno alla sua incomunicabilità, costruendo altri orli, altre mappe, altre creste.

Non una verità raggiunta, piuttosto un paesaggio che ci sovrasta. Una geologia del linguaggio che resta imprendibile, e che pure ci chiama, come il rumore sordo delle placche che si muovono sotto i nostri piedi.

Ora silenzio.

A CSV, che non lo leggerà mai.

About the author

Maurizio Marras

Tutto quello che scrive/dice non va preso sul serio: è daltonico.