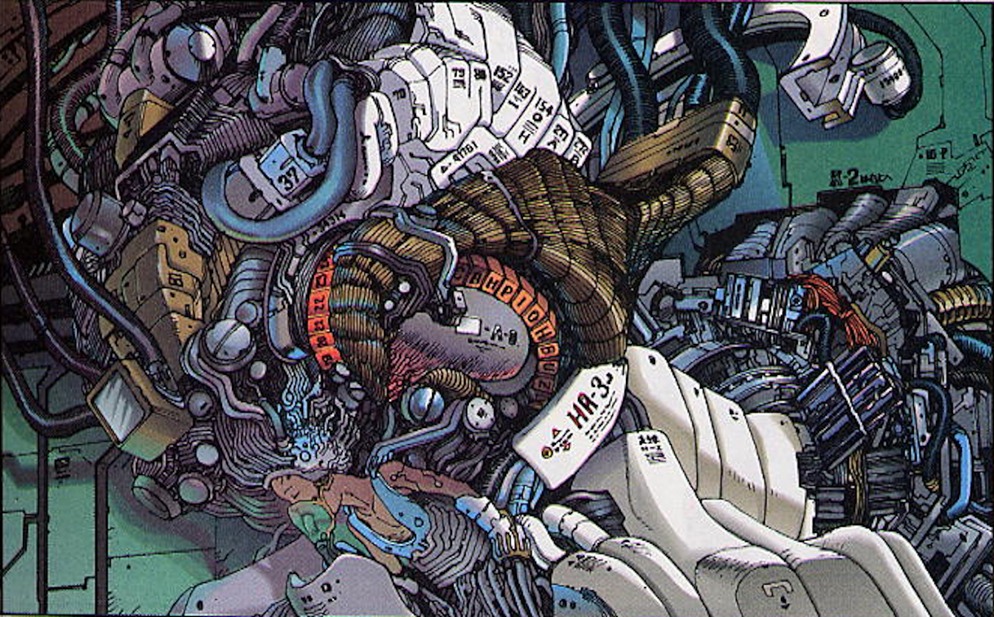

Atom piange; si nasconde dietro un muro, sconvolto per ciò che ha visto nella memoria di Gesicht, un dolore insopprimibile lo travolge. Piange come farebbe un bambino, ma con la coscienza e il peso dell’azione che può avere solo un adulto, la sua consapevolezza è un atto di pura empatia. Non è tanto il fatto che Atom possa piangere a sconvolgere: il suo corpo è progettato per essere una perfetta replica umana. Condotti lacrimali in carbonio sono innestati nella calotta cranica, all’interno di fibre muscolari sintetiche. I muscoli orbicolari sono stati coltivati in vitro e fatti replicare come cellule impazzite in soluzioni proteiniche, per poi essere fusi assieme a tendini ed epidermide silicata. Non c’è nulla che, meccanicamente, il corpo di Atom non possa riprodurre delle attività umane. Atom piange, ma ciò che sconvolge non è l’atto in sé, bensì la coscienza che lo accompagna: la sua mente elabora, sente, e il corpo risponde. Atom è il big bang da cui inizia una nuova storia, da cui scatta il tempo, è l’osso di Kubrick, Atom è l’origine, il primo momento. Questa nuova forma di esistenza, questa fusione di carne e macchina, non nasce nel vuoto: si radica in una storia profonda, un trauma che ha segnato un popolo intero e ha spinto l’evoluzione stessa della specie a trovare nuove vie.

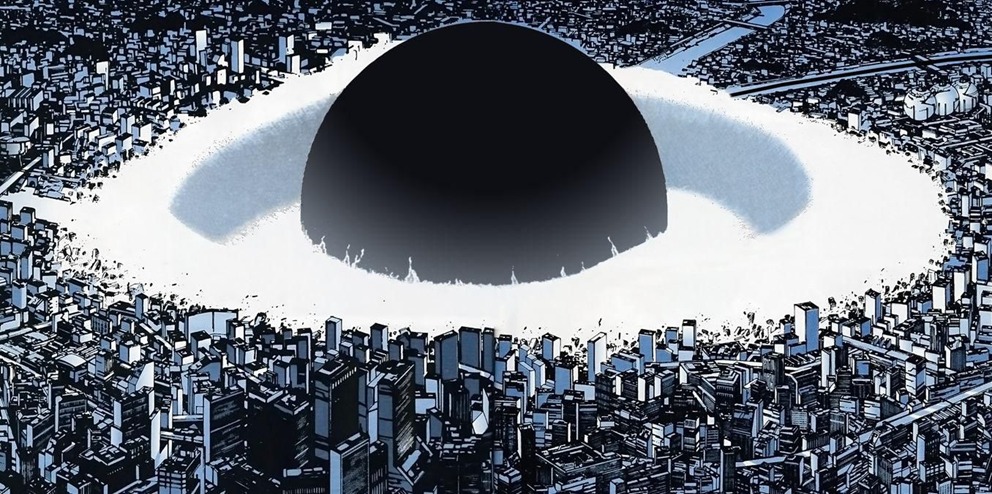

La bomba atomica non ha mai smesso di esplodere in Giappone. Ancora oggi l’enorme sole artificiale si espande liquefacendo ogni cosa, il fungo atomico svetta nel cielo sempre più minaccioso, ogni cosa è avvolta in quella scarica dove la materia si trasforma in energia. Il Giappone è ancora avviluppato nell’enorme sfera esplosiva di Akira, sta ancora bruciando, e in questo fuoco azzeratore, che cancella ogni forma di vita, azzera il suolo, brucia l’ossigeno stesso, si erge l’evoluzione della specie. Le regole della natura decadono o si modificano, fanno un gioco diverso, così come gli atomi di idrogeno facevano dentro Little Boy e Fat Man sopra Nagasaki e Hiroshima. Enormi spire di cavi metallici si avviluppano come serpi, innesti metallici si insinuano sotto la pelle, microchip si collegano alla spina dorsale parassitando il sistema neurale, suggono midollo e inviano scariche elettriche, artigli di titanio si conficcano lentamente nei cristallini degli occhi, sezionando la polpa vitrea dell’iride. L’uomo e la macchina si fondono e sono una cosa sola.

Spinoza affermava che la mente è un’idea del corpo, ovvero che la mente esiste nel momento in cui c’è un corpo che può provare, che può entrare in relazione attraverso i suoi organi di senso col mondo. È il corpo quindi a sviluppare quest’idea, il sé, e a trascinarla nel mondo. Il corpo di Atom sente, percepisce il mondo, così come il corpo di Deckard, di Roy Batty o di David in AI Intelligenza Artificiale, e ad un certo punto c’è quell’attimo temporale, quella frazione di secondo in cui il corpo percepisce il mondo e miliardi di neuroni iniziano a creare percorsi e intrecci, ponti di una città organica: all’improvviso un’informazione incontra l’altra, si staglia un concetto, e quel concetto è come una valanga partita da un fiocco di neve, ogni ponte si reindirizza formando una strada ed ecco lì un’idea. Il cervello percepisce l’idea e si dice che quell’idea sa di averla avuta, e quindi è cosciente che l’idea sia l’idea, che il mondo è il mondo, e che lui può percepirlo; sa cosa vuol dire essere se stesso e la sua relazione con l’idea. E d’improvviso Prometeo ha rubato il fuoco e null’altro illumina se non l’Io. Il nuovo uomo è nato.

Ma come possiamo essere certi che quella macchina, ora cosciente, sia come l’uomo, che senta e provi emozioni come l’uomo? Come fa a dire “è come me” se da quel “me” non può uscire? Wittgenstein affermava che anche se un leone sapesse parlare la nostra lingua, noi non potremmo capire quello che sta dicendo. Possiamo comprendere davvero le lacrime di Atom? Sono come le nostre? È questo il punto, questa è la vertigine nella sua grandezza, nella sua infinità, che spaventa e affascina allo stesso tempo: i robot piangono, come noi, il gesto è lo stesso, ma non potremo mai sapere se provano ciò che sentiamo noi, se la loro azione del pianto corrisponde alla nostra. Non troviamo gli alieni nel cosmo, allora li abbiamo creati noi, ce li siamo inventati. L’alieno è come me ma non è me.

Anche gli androidi possono piangere, questa è la verità. Atom piange. Il suo corpo può farlo, è stato progettato per questo. Il dilemma non è se il corpo di Atom possa piangere o meno, perché ingegneristicamente può farlo. La questione è piuttosto di carattere esistenziale: Atom comprende il significato del pianto? Prova qualcosa nel piangere, nell’essere un’entità che manifesta dolore?

E anche qui, la risposta sembra essere affermativa. Il cuore caldo di Pluto è qui, il salto vertiginoso che Urasawa imprime, lo spaesamento che rovescia ogni certezza. Siamo di fronte a una nuova forma di esistenza. Non è una nuova umanità, ma qualcosa di prossimo e distante al tempo stesso: un’altra specie senziente, nata da noi ma ormai autonoma. Non possiamo indicare il momento esatto in cui questa nuova coscienza è comparsa: è già successo, e non ce ne siamo accorti. Ora viviamo in un mondo che non è semplicemente il nostro futuro: è un altro mondo. E non siamo più soli.

La fine della Seconda Guerra Mondiale ha segnato indelebilmente la psiche del popolo giapponese, ha inciso la propria firma nel patrimonio genetico delle generazioni successive, rendendo il Paese del Sol Levante quello che conosciamo oggi e dando una nuova spinta mutante alla sua cultura. La cultura giapponese, così come si è esercitata nell’animazione e nel fumetto, si legò all’esplosione tecnologica del Paese: il metallo divenne la lente sotto cui leggere ogni evento, e quel metallo si legava indissolubilmente al corpo di carne dell’essere umano e alla sua parte più spirituale. Il mito del mecha prima e del cyborg poi sono costitutivi di una lettura del Giappone del proprio trauma. Non è tanto una critica alla tecnologia o una sua propagandistica magnificazione, non è un pensiero sul ruolo dell’uomo in merito all’uso della tecnologia, è qualcosa di più inconscio e magico. Magico nel suo senso letterale: un incantesimo, un sigillo. La bomba è esplosa sopra di noi, e ora noi siamo nella bomba, siamo al suo interno, siamo con la macchina. Come una sindrome di Stoccolma cyberpunk, il popolo giapponese si ritrovò stretto nell’abbraccio della macchina senziente e si fuse con essa. Noi non possiamo fare nulla: la macchina è ormai indipendente e, come quei vermi marini che mangiano le lingue dei loro ospiti per prenderne il posto e divenire un’unica cosa, essa è entrata nei nostri corpi e ha sostituito alcune parti di noi senza che ce ne potessimo accorgere.

Akira è la pietra miliare. La macchina si fonde con l’uomo, ma è una nuova umanità, distante dal nostro comune sentire. È di nuovo la nascita di un altro punto di vista. Gli scienziati di Akira sezionano, torturano, cercano qualcosa che sfugge loro. Ed effettivamente trovano qualcosa: un’alienità che non è né male né bene. Semplicemente è, e ci sfida. È il primo contatto. È il 1492 ma non ci sono gli indigeni. È un evento che divide il tempo. Siamo ancora dentro la bomba, e da essa è nato un dio. Akira gioca tra le macerie di Tokyo facendo fluttuare dei sassi. Una nuova era comincia. Colombo ha avvistato terra.

Ma quella di Pluto non è la stessa era, la stessa realtà. Pluto è una deviazione, un rizoma. Anche qui le macchine si fondono coi corpi umani, li rafforzano. Anche qui il metallo trova posto nella carne, ma trova un’altra via. Costruita dall’uomo, sì, ma sviluppatasi accanto a lui e distinta. Il mondo di Pluto è quello futuristico di Dick, o ancor prima dei robota cechi, i “lavoratori”. I robot di Pluto possono piangere, e sanno cosa significa.

“You’ve never seen a miracle,” dice il personaggio di Dave Bautista in Blade Runner 2049. Ed è vero. Ma ora l’abbiamo visto. Il miracolo è avvenuto. Gli androidi possono sentire, perdere, soffrire. Roy Batty sa cosa significa morire. E Urasawa compie un gesto ulteriore: tutto è già successo. Il miracolo c’è già stato. Anche se ci interroghiamo su quando e come, la realtà è che esiste già. Si moltiplica, si ramifica. C’è bisogno di ambasciatori, di mediatori tra le specie. Gli indigeni vedono i destrieri di Pizarro e pensano siano dei. È avvenuto. La nuova specie è nata.

È sempre presente questa sensazione apocalittica, apocalisse nel suo senso etimologico, “rivelazione”, in questo filone culturale giapponese: la vertigine di un cambiamento drastico che comporta l’inizio di qualcosa che non possiamo ancora comprendere. Tetsuo alla fine scompare e l’ultima scena di Akira è l’inizio di un nuovo universo, di un nuovo sé ormai trasceso a cosmo che però, anche oltre queste barriere della realtà, riesce ad affermare “Io sono Tetsuo”.

È il “nonostante tutto” la chiave. Come in Akira, dove, nonostante tutto, nonostante il tentativo dell’uomo di piegare la natura ai suoi scopi, rifacendosi sul simbolo dell’innocenza, il fanciullo, pur di trovare la chiave per mettere ordine e dominare l’evoluzione, la natura trova i suoi modi rizomatici per evolversi, come l’erba che spunta dall’asfalto, e l’alba di una nuova umanità si affaccia proprio da questi accidenti. Come in Pluto, dove nonostante il tentativo dell’uomo di dominare la macchina, questa sfugge e diventa altro dai suoi scopi. Come il Giappone che, nonostante il giudizio di Dio, troverà un modo di sopravvivere e proliferare. La natura nemmeno si accorge dell’uomo, lo aggira, come un ostacolo noioso sul suo cammino, trovando espedienti nell’inifinito calcolo probabilistico delle possibilità e si evolve rizomicamente, come un fungo i miceli si allungano verso ogni dove in cerca di nutrimento e quando lo trova lo assorbe, per poi andare oltre. L’uomo ha sempre tentato disperatamente di mettere un freno a questa crescita compulsiva e caotica, a questo disordine che supera i suoi regimi gerarchici. L’immagine simbolo la troviamo sempre in Akira: Tetsuo disperato tenta di porre un freno al proprio corpo in preda alla mutazione, cerca di mettergli ordine, che torni nei ranghi la carne. Ma la mutazione nemmeno lo sente, il suo è un sospiro nella bufera e il corpo muta, assorbe ogni cosa, si trasforma nonostante le sue lamentele, non gli importa, non perché voglia andargli contro, ma perché nemmeno lo contempla, il caos è indifferente, la mutazione è l’unica cosa che conta.

È la stessa mutazione che innerverà Crimes of the Future di Cronenberg. Ci sono i discorsi umani, le arrampicate concettuali, i piagnistei filosofici, e poi c’è la natura, il caos dell’informazione in mutamento della realtà, ci sono cellule impazzite che si trasformano in tumori, schizofreniche membra che si abituano e avvolgono le cazzate umane e iniziano a mangiare plastica, nutrendosene.

Ed è allora che Viggo Mortensen accetta tutto quanto ed estatico piange mentre il suo corpo si appropinqua al transumano, all’oltre umano, e si sente il timore dell’inconosciuto che pervade tutto quanto ma anche l’eccitazione dello stesso. Sono sempre lacrime, anche qui, anche quelle di un uomo il cui corpo inizia forsennatamente a proliferare nella mutazione e che non si comprende più, come non si comprende Atom, o Batty o Akira.

“Aiutami Kaneda,” ma aiutami a fare cosa? A tornare quello di prima, a fermare tutto questo, controllarlo? Ma non si può più, Tetsuo, ormai è qualcosa non più nel controllo dell’essere umano, Kaneda potrà aiutarti unicamente a passare oltre, a lasciarti indietro te stesso, per quanto sia difficile, e accettare le nuove forme, la nuova coscienza.

È la stessa accettazione a cui Gesicht, in punto di morte, deve donarsi, una morte sotto una pioggia che nasconde ogni lacrima. Gesicht che è il contraltare di Pluto, l’altra faccia della medaglia rispetto ad Atom, dove a muoverlo è la rabbia, ma pur sempre mosso da sentimenti “umani”.

Ma come poterli riconoscere? La storia di Pluto è davvero la storia degli androidi? O è la storia degli androidi attraverso gli occhi di Urasawa, attraverso l’occhio umano? La storia degli indios è la storia degli indios o è una storia colonizzata dagli occhi dell’uomo bianco? Non possiamo che fare la traduzione di una traduzione, il mondo è un intero atto di traduzione e parodie, e le lacrime null’altro che un’idea del corpo.

About the author

Maurizio Marras

Tutto quello che scrive/dice non va preso sul serio: è daltonico.