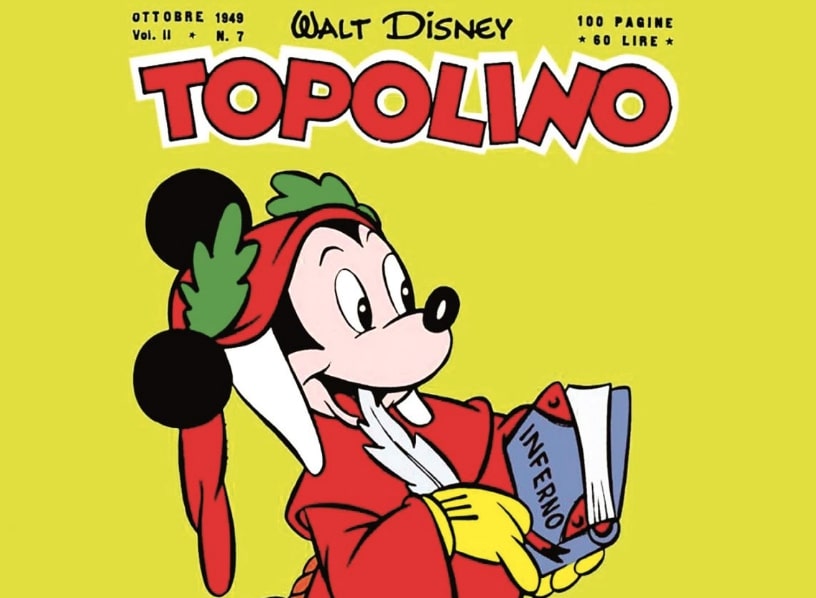

Quando parliamo di Dante e di fumetto, molti appassionati pensano subito alla celebre trasposizione manga di Gō Nagai ispirata alle incisioni di Gustave Doré. Ma per chi è cresciuto con le storie a fumetti Disney, c’è un’opera che si scolpisce nella memoria e nel cuore, L’Inferno di Topolino, che fu pubblicato a puntate tra il 1949 e il 1950, dal numero 7 al 12 del nuovo Topolino libretto, edito da Mondadori. È la prima parodia italiana Disney di un grande classico della letteratura, scritta e “verseggiata” da Guido Martina e disegnata da Angelo Bioletto.

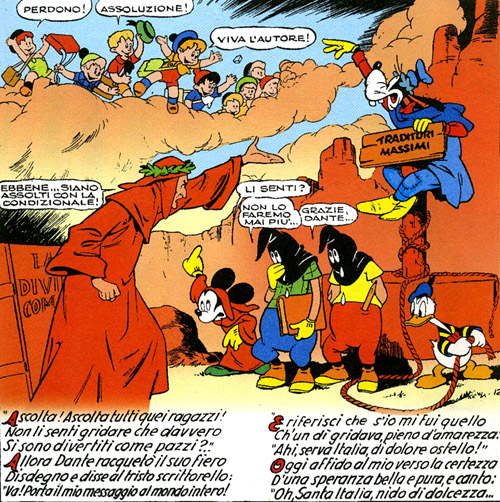

Specifico “verseggiata” perché Martina non si occupò soltanto della sceneggiatura e dei dialoghi, ma scrisse anche delle didascalie in versi che accompagnano la storia rendendola simile ad un vero e proprio poema dantesco in terzine. Il valore di questo lavoro gli fu riconosciuto con una menzione nella prima vignetta del fumetto: “Verseggiatura di Guido Martina”, il che era molto insolito per l’epoca perché gli autori di fumetti Disney non erano quasi mai citati. Martina, che era anche giornalista, insegnante e traduttore, poi andrà a sceneggiare tante altre parodie che avvicineranno tantissimi lettori ai classici della letteratura come Paperino Don Chisciotte, disegnato da Pier Lorenzo De Vita, Paperopoli Liberata, disegnata da Giovan Battista Carpi. A Martina si deve anche l’invenzione di Paperinik nel 1969, quindi un autore che a molti giovani dirà poco o nulla, ma che ha avuto e ha ancora un grande peso nella filologia fumettistica italiana.

Da parte sua, l’altro autore, Bioletto, non fu accreditato in maniera palese bensì in maniera subliminale, ma a questo arriviamo dopo. Bioletto fu un prolifico illustratore di classici letterari, e nel 1949 fu autore del design dei personaggi del primo lungometraggio animato italiano, La Rosa di Bagdad. Per gli scenari de L’Inferno di Topolino, Bioletto si ispirò Dorè, mentre per i personaggi rielaborò lo stile dei disegnatori americani Disney più classici come Floyd Gottfredson e Al Taliaferro.

La storia fu inizialmente immaginata per il settimanale antologico Grande Topo, appunto dal grande formato, con 12/16 vignette per pagina. Ad un certo punto della lavorazione, però, la Mondadori cambia i propri piani editoriali: la storia viene così spostata sul nuovo Topolino libretto, a scadenza mensile, il cui formato è molto più piccolo, con 4, massimo 6 vignette per pagina. Le tavole già realizzate per il formato precedente vengono così ritagliate, smontate in vignette e ricomposte nella nuova gabbia più piccola. Sulle prime pagine originali, questo “taglia e cuci” con fornici, colla e biacca sono particolarmente evidenti e danno l’idea della complessità del lavoro grafico nell’era pre-digitale, dove ogni cambiamento o errore costava molta fatica e manualità.

La storia comincia con Topolino e Pippo impegnati in una rappresentazione teatrale in cui interpretano rispettivamente Dante e Virgilio. A ostacolarli troviamo Gambadilegno e il suo complice Abdul, un ipnotizzatore, personaggio purtroppo connotato oggi da un linguaggio razzista e stereotipato. Abdul ipnotizza i due protagonisti, congelandoli nei loro ruoli. Per capire cosa gli accade, Topolino e Pippo decidono di documentarsi e si immergono nella lettura della Divina Commedia. E in questo momento, la narrazione si fa di colpo onirica: Topolino si addormenta e comincia a vivere in sogno un viaggio infernale, ispirato dai versi danteschi, accompagnato da Pippo-Virgilio. Incontreranno amici e nemici, da Paperino a Gambadilegno, passando per personaggi cinematografici come Dumbo e la Fata Buona.

Pur edulcorando i temi danteschi, la storia mantiene un forte intento satirico e pedagogico. Si criticano categorie e comportamenti come gli insegnanti inflessibili, gli studenti pigri, gli intellettuali presuntuosi, i giornalisti disonesti e i politici opportunisti. Si cita persino l’olio di ricino come forma di punizione, a memoria di una storia recente, di una ferita ancora viva nel dopoguerra. E Martina, da insegnante e giornalista, non risparmia nemmeno sé stesso. Tuttavia, il suo inferno non è privo di speranza: personaggi come Paperino trovano ad esempio la via della redenzione scegliendo la gentilezza anziché la collera. Un messaggio di responsabilità, crescita e possibilità.

Tra i personaggi assenti spicca Zio Paperone, che sarebbe stato perfetto nel girone degli avari. Una scelta curiosa, dato che al momento della pubblicazione era già comparso sulle pagine italiane, sebbene non ancora esploso in popolarità. In compenso, compaiono Eta Beta e Flip, personaggi noti ma di minore rilievo nella storia editoriale Disney. Una decisione editoriale? Un caso? Una preferenza dell’autore? Ad oggi resta un piccolo mistero nella filologia disneyana.

Il finale, poi, è un autentico colpo di scena meta-narrativo. Nel cerchio più profondo dell’inferno, Topolino trova proprio gli autori della storia: incappucciati, senza nome e accusati di “tradimento” da Dante stesso, che li pungola con una penna gigante. A tutti gli effetti si tratta di un attacco satirico all’anonimato imposto agli autori Disney italiani dell’epoca. Nella storia, però, è l’intervento del pubblico sovrano (i lettori bambini) a salvare gli autori, in un atto simbolico di riconoscimento e validazione.

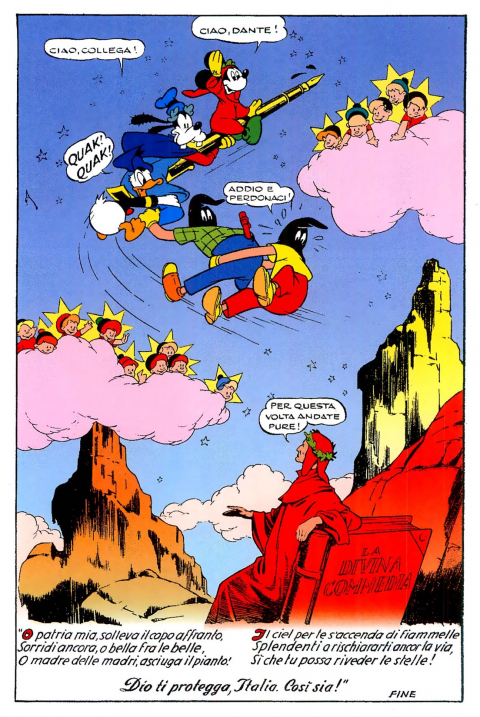

Il fumetto termina col ritorno degli eroi alla loro realtà, e con un inno alla patria, che sconfessa il “Ahi serva Italia, di dolore ostello” del VI canto del Purgatorio. Laddove, nella Commedia vera, il vero Dante inveisce amaramente sulla condizione sociale e politica dell’Italia di allora, qui il Dante fumettistico esprime la speranza e l’ottimismo dell’Italia post-bellica: “Oh, Santa Italia, nido di dolcezza… O patria mia, solleva il capo affranto, Sorridi ancora, o bella tra le belle, O madre delle madri, asciuga il pianto! Il ciel per te s’accenda di fiammelle, splendenti a rischiarar ancor la via, Sì che tu possa riveder le stelle!”

Personalmente, ho letto L’Inferno di Topolino da bambino, in una raccolta che comprendeva altre parodie come la Paperodissea o Paperino e le 20.000 beghe sotto i mari. Anche se all’epoca non conoscevo Dante, rimasi colpito dalla densità di riferimenti, dal tono “strano”, più difficile e profondo di altre storie Disney che leggevo quotidianamente. Mi colpirono l’atmosfera, la stranezza, la libertà creativa, lo sforzo che mi costava capire, le domande che dovevo porre per comprendere, i punti che mi restavano oscuri, nonostante tutto. Rileggerlo oggi, da adulto, è come riscoprire un’opera doppia: una lettura per ragazzi ricca di umorismo e immaginazione, ma anche un documento prezioso sulla cultura italiana, sul linguaggio fumettistico e sul modo in cui si poteva, e si può ancora, educare divertendo.

L’Inferno di Topolino è un’opera che merita di essere letta, riletta, analizzata, raccontata. Perché è un ponte tra letteratura e fumetto, perché fa dialogare cultura accademica e cultura popolare, perché racconta il passato con linguaggio moderno.

E se vi state chiedendo se c’è un Inferno di Paperino, la risposta è sì. Ma questa… è un’altra storia.

About the author

Classe ‘92. Laureato in/appassionato di: lingue, letterature e culture straniere. Giornalista pubblicista, divoratore di storie, scribacchino di pensieri propri e traduttore di idee altrui.